美團、阿里、京東、順豐等電商物流巨頭,都先后進入了即時零售這條賽道。

即時零售,在線上下單購買生活所需,生鮮、家居、數碼等各類商品,只需要一個小時內,就可以送上家門。

這相當于一個線上的百貨超市,足不出戶,就能像點外賣一樣,購買任何商品,并且迅速送到。

現在,這個領域已經成為一個巨大的市場,而配送,則交給了同城物流。同城物流的市場潛力,也達到了萬億,作為即時零售中的關鍵一環,兩者相輔相成,難分難舍。

同城為王,已經成為當下物流行業中的一大共識,同時,即時零售在電商行業,也是一個新的增長點。

然而,這個萬億市場,并不是那么容易能把握住的。

抱上京東大腿,達達仍喜憂參半

美團有閃購,順豐控股推出順豐同城,而阿里有餓了么和蜂鳥,京東則將同城物流和即時零售的希望,寄托在了達達集團身上。

5月17日,達達集團發布了截至3月31日,2022財年第一季度的財報。

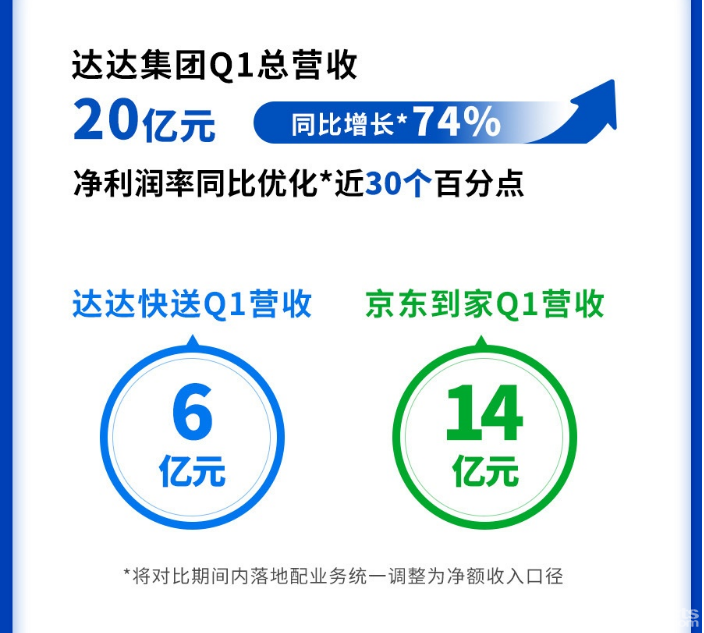

財報顯示,達達集團第一季度的總營收為20.25億元,可比口徑下同比增長74%,凈虧損為6.04億元,2021年同期虧損7.10億元,相比起來虧損有所收窄。

達達集團的營收,主要由達達快送和京東到家兩部分組成。

其中,達達快送第一季度營收6億元,去年同期營收9億,有所下滑;而京東到家今年第一季度營收14億,同比增長80%。

很明顯,達達集團第一季度的營收,由京東到家撐起。

在過去的一年里,京東到家的GMV為491億元,同比增長74%,平臺活躍消費者6790萬。

京東到家的營收大幅增長,和營銷投入、疫情囤貨息息相關。

達達方面還透露,在4月份,對3C、家電品類的需求,將迎來一個高潮。在415大促期間,與京東主站同步展開購物節,生鮮、快消等品類的日均GMV,均超過去年雙11的水平,而3C、家電等多個品類,也實現了同比翻倍以上的增長水平。

很顯然,達達集團的營收增長,離不開京東的大力扶持,在達達的年報里,不僅肯定了這一點,還明確提出要“深化京東合作”“共同探索即時零售領域的巨大潛力”。

達達與京東的綁定不斷加深,今年2月,京東將以5.46億美元現金和戰略資源投入的總交易對價,完成對達達集團的股票認購,增持完成后,京東將持有達達約52%的股份,并實現財務并表。

這次增持,達達進一步獲得了京東的支持,很大程度上緩解了業績壓力。

雖然很早就抱上了京東的大腿,但達達集團一直喜憂參半。近兩年來達達集團的營收一直在增長,但虧損也總是高居不下,2020年凈虧損17.05億元,2021年凈虧損24.71億元。

現在,2022財年第一季度,虧損同比收窄,算是一個好的變化,而達達要進一步實現扭虧為盈的目標,京東的支持也是必不可少的。

萬億市場,如何盈利仍是難題

盈利,不僅是達達集團在煩惱的問題,即時零售和同城配送的其他玩家,也同樣水深火熱。

美團旗下的新零售業務,包括美團閃購、美團優選和美團買菜,這些都是“最后一公里”的生意,受到美團的看好和大力投入。其中,美團閃購就是即時零售業務。

然而,新業務在營收增長的同時,也在持續燒錢。3月美團發布的財報顯示,2021年新業務收入503億元,同比增長84.4%,經營虧損則由2020年的109億元擴大到384億元,同比擴大252%。

在2021年,美團閃購年交易用戶達到2.3億,總交易額達到了外賣的12%,12月日訂單最高峰值超過630萬,王興在財報會議上提到:“美團閃購的訂單規模將達到1000萬,當我們實現規模化,就會盈利。”

王興的這番話,反映出當下的美團閃購,盈利還不到時機。

作為“第三方即時配送第一股”的順豐同城,也一直處在虧損當中,3月給出的年報顯示,順豐同城的2021年凈虧損8.9億,相比于2020年虧損7.58億,虧損在進一步擴大。

順豐同城和達達、美團不同,沒有核心的客戶來源,達達有京東系客戶,美團、餓了么背靠餐飲用戶,所以在虧損的同時,順豐同城還面臨著流量焦慮。

虧損,是這個行業一眾玩家面臨的共同課題,雖然現在同城配送的需求旺盛,巨頭之間競爭激烈,但這個賽道從誕生開始,就面臨著成本和規模兩大難題,阻礙著平臺盈利。

先是成本,主要體現在運力上。

要解決“最后一公里”的配送,保證履約,需要大量的騎手,這一部分成本很難節省,在訂單增加的情況下,還會上升。

2021年,美團平臺上的騎手為527萬,光是外賣業務,騎手成本為682億元,占外賣收入的71%。這一年第四季度,美團配送服務營收143億元,遠低于相關成本183億元,這意味著每一單虧損超1元。

順豐同城在2020年,人力外包成本和雇員福利開支達到48.6元,占當期營業成本的96.6%,被戲稱為“給騎手打工”,而2021年順豐同城的人力成本擴大到80.27億元,占營業成本的88%。

為了節省人力成本,很多平臺都選擇了外包,而要進一步降本增效,還要提升技術;此外,要和其他平臺競爭,吸引客戶,營銷費用也不可缺少。

所以,除了運力成本之外,科技和營銷的投入也是主要的成本。

再是規模化,所謂“薄利多銷”,在成本高昂的前提下,要實現盈利,就要靠規模效應。

但是,即時零售不比外賣,有著穩定高頻的需求,這一需求,更加具有即時性、分散化、個性化的特點,“救急不救全”,導致即時零售在疫情、節日等特殊時期,需求量會暴增,而在不那么急需的情況下,訂單量并不高。

要提升單量,除了保證質量和服務之外,還需要更多時間想辦法培養用戶習慣。

即時零售,真風口還是偽需求?

毋庸置疑的是,即時零售的需求是真實存在的,各大平臺的押注,也表明了看好這一賽道的態度。

據艾瑞咨詢預測,2024年中國即時零售市場將達到9000億。

在達達集團的招股書里,2019年即時零售市場規模為467億元,到2023年,預計市場規模將達到3854億。

而美團的CFO陳少暉也對即時零售非常樂觀,他曾預測這一市場的潛在規模將達到萬億。

即使這個蛋糕夠大,巨頭爭搶,但目前行業仍未解決穩定盈利的共同問題。

這讓人想到了社區團購,同樣一夕之間爆發,受到互聯網巨頭看好和加碼,也有人稱這是一個萬億市場。

但現在,社區團購這個“萬億市場”卻干倒了不少企業,留下來的企業,仍陷在困局中難以突破,掙扎求生。

再甜美的果實,只能看到不能吃到,也是枉然。即時零售現在的處境,和社區團購何其相似。

可以預見的是,在即時零售這條賽道,要跑向盈利,路還很長。

新時代鞋服物流與供應鏈面臨的變革和挑戰03月07日 20:38

點贊:這個雙11,物流大佬一起做了這件事11月22日 21:43

物流管理機構及政策分布概覽12月04日 14:10

盤點:2017中國零售業十大事件12月12日 13:57

2017年中國零售電商十大熱點事件點評12月28日 09:58