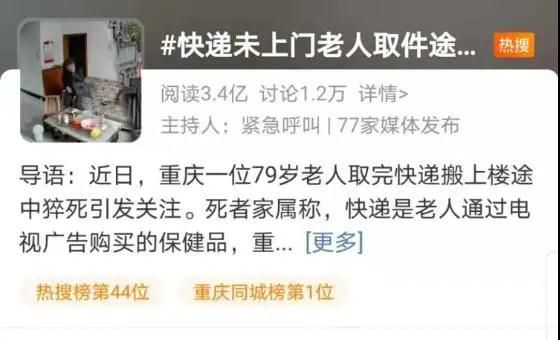

近日,一起快遞未上門,導致老人取件途中猝死的糾紛,引起網友廣泛熱議。死者家屬認為,快遞已經注明“送上樓”,快遞員送貨未盡責,快遞公司應對老人的猝死承擔責任。快遞公司回應稱,快遞員已與客戶溝通過,是客戶自愿自行取走快遞。

圖片源自網絡

快遞“默認”是要送上門的。2018年5月,我國首部針對快遞業的行政法規《快遞暫行條例》中明確:經營快遞業務的企業應當將快件投遞到約定的收件地址、收件人或者收件人指定的代收人,并告知收件人或者代收人當面驗收。但現在的情況卻是,許多快遞不是放驛站就是放快遞柜,而且很少會事先征得用戶同意,只是在事后發個短信通知。

“快遞是否送上門”各有各的道理:絕大部分用戶是希望快遞送上門的,特別是對于老年人、孕婦、腿腳殘障者等群體來說,快遞送上門更是意味著減少了很多生活上的不便;但令快遞員煩惱的是,現在許多快遞送上門之后,往往會遇到家里沒有人的情況,在以“跑量”為主要盈利模式的快遞業,這樣的“閉門羹”就意味著收入的減少,因而許多快遞員首選將快遞放驛站或快遞柜。

不管送快遞上門或交由快遞柜保管,事實上快遞公司都與消費者形成了一個契約,需事先征求和尊重用戶個人意愿,切實保障用戶的知情權和選擇權。像此次的這單“貨到付款”的保健品快遞,重達22斤,而且明確注明“送上樓”,但最終還是讓老人在樓下完成了快遞付款,并讓老人自行拿快遞上樓。雖然按照快遞公司的說法,“快遞員如遇客戶自愿自行取走快遞,雙方溝通無異議即可,視作派送服務完成。”但從整個事情來看,老人是否主動表達了要將快遞拿上樓等問題,還是存在爭議,快遞流程本身還是存在著一定的瑕疵。

當前,收取快遞已成為居民“新開門七件事”之一。保障快遞末端服務有序進行,需要政府、企業、社會多方合力共同研究:快遞公司可以上漲派費保障快遞員待遇,使其提高服務質量;主管部門須根據用戶投訴情況及時介入,做到發生問題后及時告知情況、主動與消費者協商解決,真正把制度和規定落實到快遞企業等,通過形成合理的價格機制和服務規范,讓契約精神在快遞送貨中得到充分體現。

新時代鞋服物流與供應鏈面臨的變革和挑戰03月07日 20:38

點贊:這個雙11,物流大佬一起做了這件事11月22日 21:43

物流管理機構及政策分布概覽12月04日 14:10

盤點:2017中國零售業十大事件12月12日 13:57

2017年中國零售電商十大熱點事件點評12月28日 09:58